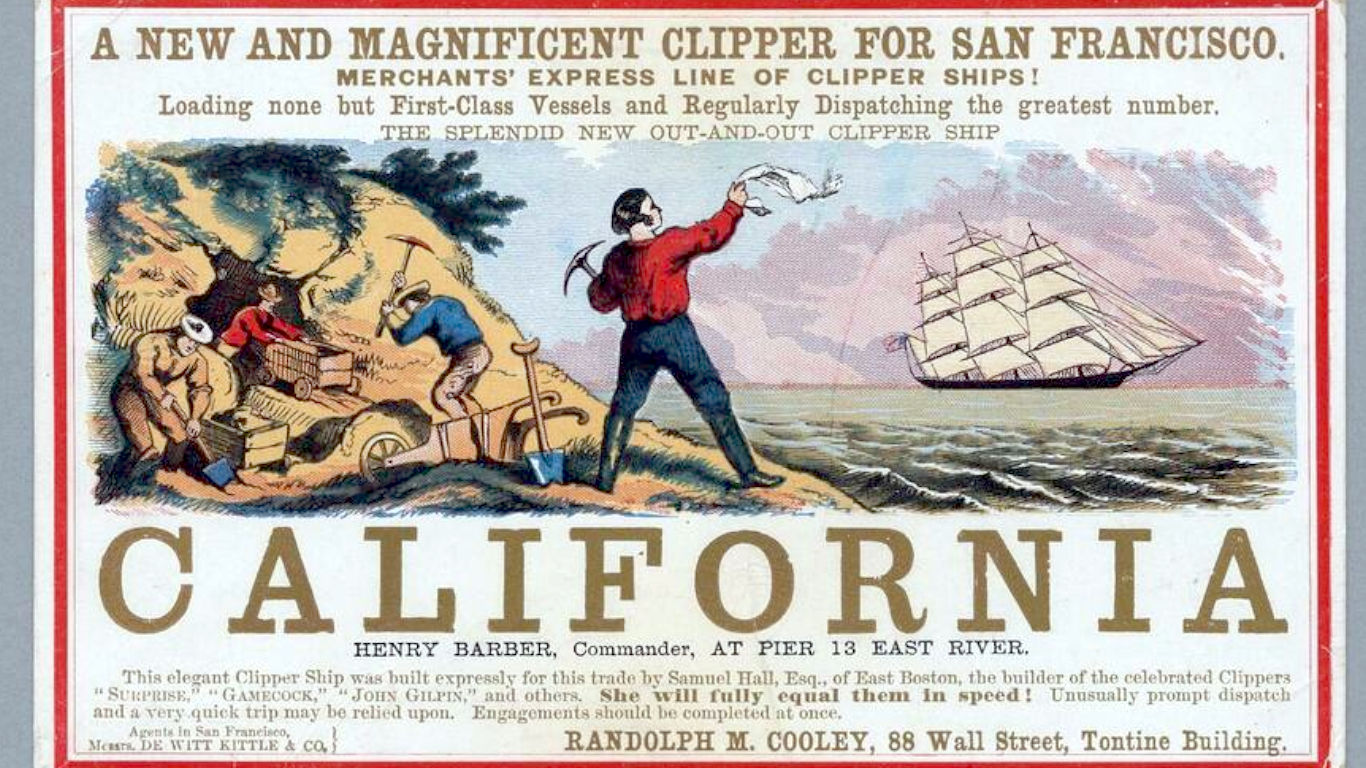

En 1848 se descubrió oro en California, Estados Unidos, y la noticia se esparció con rapidez por todos los confines del globo: Fiebre del Oro

Era el llamado del brillo, del azar, del “quizás esta vez me toque a mí”.

El sueño dorado

Pepas de oro del tamaño de un puño fueron suficientes para encender una fiebre que recorrió océanos. Miles dejaron todo atrás. En la bahía de San Francisco, decenas de barcos quedaron abandonados, porque sus tripulaciones, incapaces de esperar el ancla, se lanzaban al mar para llegar antes a la tierra prometida.

Entre ellos estaban cientos de chilenos, venidos desde un país que recién aprendía a ser república. Partieron campesinos, marinos, comerciantes y soñadores, todos hermanados en la esperanza del oro. El barco Natalia, chileno, fue el primero en llegar al puerto de Sacramento sin guía. En esa misma ciudad, chilenos fundaron el primer hospital de caridad y el primer muelle almacén de San Francisco.

Tuvieron incluso su propio barrio: Chilecito, donde flameaban las banderas y las tonadas que recordaban la patria ausente. Y entre esas historias anónimas, reales o imaginadas, aparece el nombre de Rosarito Améstica, la chilena mencionada por el escritor Eduardo Galeano en «Las caras y las máscaras», que consolaba con mate y palabras a los nostálgicos que no podían volver.

El oro que encendió una economía

Pero la fiebre del oro no solo transformó a quienes partieron, sino también a quienes se quedaron. Desde Chile, la noticia se convirtió en una oportunidad económica inesperada: los barcos que partían del puerto de Valparaíso llevaban trigo, harina, charqui, vino y aguardiente para abastecer a las miles de bocas en California.

Fue un breve ciclo de prosperidad: los agricultores solicitaron créditos para construir molinos, canales de riego y nuevas infraestructuras; los puertos se llenaron de velas y carbón; la banca creció. Por un momento, Chile sintió que navegaba hacia el progreso impulsado por el oro ajeno.

Sin embargo, como toda fiebre, también ésta tuvo su enfriamiento. California comenzó a producir sus propios alimentos, y los mercados (antes abiertos a los productos chilenos) se cerraron o saturaron. Los precios cayeron, los créditos se volvieron impagables, y la crisis económica golpeó de vuelta, como un eco que viajó desde el norte hasta el sur.

La ilusión del oro

La historia de la fiebre del oro es también la historia del ser humano frente al espejismo del deseo. Esa promesa de que algo brillante, encontrado al azar, puede cambiarlo todo. Pero el oro, como metáfora, siempre ha tenido su doble filo: puede iluminar o enceguecer.

Los chilenos que partieron a California llevaron con ellos una mezcla de esperanza y desarraigo, y aunque pocos volvieron con fortuna, muchos trajeron consigo otra riqueza: el conocimiento de un mundo más amplio, la certeza de que la movilidad, el riesgo y el emprendimiento también eran caminos de crecimiento.

El oro se acabó, sí. Pero la aventura dejó una huella invisible: la idea de que el destino no está quieto, y que a veces el viaje vale más que la mina.

Reflexión final

La fiebre del oro fue una de las primeras globalizaciones emocionales: un sueño compartido que cruzó fronteras, mares y lenguas.

Desde los cerros de California hasta los puertos de Valparaíso, la humanidad se vio reflejada en el brillo del metal —una luz que prometía futuro, pero que también enseñó que no todo lo valioso reluce.

A veces, el verdadero oro está en lo que el viaje nos enseña sobre nosotros mismos.

Epílogo histórico: los ecos de la fiebre del oro en la identidad chilena

La fiebre del oro dejó una huella silenciosa pero profunda en Chile. Aunque la mayoría de los aventureros no regresó con riquezas, muchos trajeron nuevos oficios, idiomas y visiones del mundo, marcando el inicio de una emigración chilena hacia el norte del continente que continuaría décadas después.

Algunos se establecieron definitivamente en California, integrándose en las comunidades portuarias del Pacífico. Sus descendientes fueron parte del mosaico multicultural que dio origen a ciudades como San Francisco y Sacramento, donde aún quedan referencias a “Chilecito” o “Chili Gulch”, nombres que evocan la presencia chilena.

En Chile, los efectos económicos también perduraron. Los puertos de Valparaíso y Talcahuano se consolidaron como centros de comercio internacional; la experiencia marítima adquirida en esos años fortaleció la vocación oceánica del país. Y en lo simbólico, aquella travesía sembró una idea duradera: que el espíritu chileno no teme cruzar el mundo por un sueño.

La fiebre del oro terminó, pero su eco quedó grabado en la memoria migrante de Chile, como una historia que sigue recordándonos que el viaje por esperanza también es una forma de riqueza.